Artículo de Investigación

Vol 3 nº 1

Genocidio de la up: economía, conexiones teóricas con Negri y Hardt y políticas de memoria.

The UP Genocide: economics, theoretical connections with Negri and Hardt, and the politics of memory

Sergio Nicolás Poveda León 1

Mónica Alejandra Rodríguez Baquero 2

María Camila Vargas Figueroa 3

Recibido: 23/04/2021 Aprobado: 19/05/2021

Resumen

El propósito del artículo es explicar el genocidio de la Unión Patriótica

(up) en clave de la economía

nacional y su ubicación estratégica a partir de una aproximación teórica desde algunos elementos

propuestos por Antonio Negri y Michael Hardt. Como conclusión se destaca que el genocidio de la up fue

consecuencia de su poderío local, que ponía en riesgo la continuidad de las clases políticas dominantes

en razón de sus propuestas como colectivo político. Así mismo, este hecho produjo que a raíz de su

origen se construyera sobre ellos un relato negativo de enemigos de la sociedad civil. Por último, las

propuestas de memoria que se identificaron son consecuencia de la conquista y de la lucha social por

parte de las víctimas.

Palabras clave:Unión Patriótica, genocidio, economía territorial, memoria, amigo/enemigo, estado

de

excepción, bio-poder.

1 Sociólogo de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico:

sergiopovedaleon@gmail.com

2 Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico:

moniale0821@gmail.com

3 Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico:

MariaVargasF15@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to explain the genocide of the Unión

Patriótica (UP) in terms of the national economy and its strategic location based on a theoretical

approach using some elements proposed by Antonio Negri and Michael Hardt. In conclusion, the

genocide of the UP was a consequence of their local power, which put the continuity of the dominant

political classes at risk due to their proposals as a political collective. Likewise, this fact led

to the construction of a negative narrative about them as enemies of civil society due to their

origin. Finally, the memory proposals identified are a consequence of the achievements and social

struggles of the victims.

Keywords:Union Patriótica, genocide, territorial economy, memory, friend/enemy, state of

emergency, bio-power.

Introducción

El presente documento pretende explicar la compleja situación de la que fue objeto la Unión

Patriótica, en adelante up, durante y después de su nacimiento como partido político y consolidación

como primera fuerza política local en algunos departamentos en relación con la ubicación estratégica

del país y su economía. Este escenario se relaciona con algunos elementos teóricos propuestos por

Antonio Negri y Michael Hardt. También se señalan los esfuerzos en la reconstrucción de memoria por

parte de los sobrevivientes del partido.

El siguiente texto se encuentra dividido en cuatro apartados. El primero detalla la ubicación

estratégica de Colombia y muestra los principales elementos productivos del país que se vieron

afectados en 1985 (tomando como base este año debido al nacimiento de la up).

En el segundo apartado se exponen los antecedentes y el origen de la up y algunos elementos de su

agenda política; también se evidencian tres elementos que configuraron lo sucedido a la up como

genocidio. Finalmente, se establece la conexión entre los elementos teóricos de amigo/enemigo,

estado de excepción y biopoder, expuestos por Antonio Negri y Michael Hardt, con el caso de la up.

Su propuesta teórica permite comprender las prácticas de la globalización (iniciada después de la

caída del muro de Berlín), que fueron introducidas en el ordenamiento sociopolítico y económico

colombiano a partir de la década de los ochenta. Con ello se observa la contradicción entre la

agenda sociopolítica de la up, que proponía al Estado como garante de los derechos sociales, y el

neoliberalismo como expresión de la economía mundial, que tiene como objetivo la pérdida de

soberanía del Estado nación y la privatización de los derechos.

En el tercer apartado se visibilizan los esfuerzos por parte de los sobrevivientes del partido en la

reconstrucción de memoria, y la dilatación por parte del Estado en relación con lo pactado con las

víctimas y con las exigencias de la cidh para dignificarlas y garantizar su derecho a la verdad,

justicia, reparación y no repetición. Por último, se encuentran las conclusiones, entre las cuales

se destacan que el genocidio de la up fue consecuencia de su poderío local, que ponía en riesgo la

continuidad de las clases políticas dominantes en razón de sus propuestas como colectivo político.

Así mismo, este hecho produjo que a raíz de su origen se construyera sobre ellos un relato negativo

de enemigo de la sociedad civil. Finalmente, las propuestas de memoria que se identificaron son

consecuencia de la conquista y de la lucha social por parte de las víctimas.

Economía Colombiana para 1985

Este apartado tiene dos momentos: por un lado, se encuentra la

georreferenciación de Colombia, donde se mencionan sus fronteras; por el otro, se indican sus

características económicas para 1985 debido a que es el año de nacimiento del partido político Unión

Patriótica.

Así pues, Colombia limita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al

noroccidente

con

Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica,

Haití,

República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano

Pacífico.

De esto se observa que su ubicación estratégica permite y facilita la comunicación entre el océano

Pacífico

y el Atlántico, en este sentido, la región Pacífica es de vital importancia para la economía

colombiana

puesto que allí se ubica el puerto de Buenaventura, lugar donde desembarcan las mercancías que son

distribuidas y comercializadas en el país. Así mismo, la región del Pacífico es un espacio que por

sus

condiciones sociales posibilita el desarrollo y fortalecimiento de las economías ilegales. Así, esta

región

[…] cuenta con ventajas estratégicas para el establecimiento de la producción de coca pues es paso

de

las

rutas comerciales hacia el Pacífico. Allí se produce el 7% de la hoja de coca del país

principalmente en

los

departamentos de Cauca, Nariño y en menor medida en el Chocó y el

Valle. (Díaz y Sánchez, 2004, p. 18)

La “coca” como elemento productivo y económico, junto con la ausencia del Estado, facilitan la

conformación,

el fortalecimiento y la confrontación en el territorio de diferentes grupos armados al margen de la

ley.

En

este sentido, el control de la región permite una comunicación internacional para establecer

relaciones

económicas subterráneas.

Junto con la producción de la coca, Colombia cuenta con diferentes sectores económicos. En 1985 el

país

contaba con sectores productivos como la agricultura, la manufactura, la construcción y la minería

(un y

Cepal, 1987). Ante esta multiplicidad de sectores económicos, centramos la atención en la

agricultura y

la

minería, con lo cual destacamos una vez más la diversidad agrícola y la altísima variedad de

recursos

minerales e hidrocarburos que caracterizan a Latinoamérica.

Al abordar el tema de la agricultura se encontró que el café fue el principal elemento de

exportación.

Sin

embargo, Colombia entró en crisis porque su producción disminuyó y el uso del suelo se diversificó.

Por

tal

motivo, el café en 1985 tuvo una reducción del 2,6 %, cifra negativa menor a la presentada en 1984

cuando la

reducción fue de -15,8 %. A este producto se sumó el banano que para 1984 tenía 14,7 % mientras que

para

1985 tenía una producción de -6,7 %. Lo mismo sucedió con la yuca y la papa que pasaron del 3,7 % y

12,

6 %

en 1984 al -14,3 % y -22,5 % en 1985, respectivamente (un y Cepal, 1987, p. 170).

En lo que respecta a la minería su

[…] valor agregado creció casi 31% tras aumentar 13% en 1983 y 24% en 1984. Los mayores avances se

lograron

en la producción de oro, ferroníquel y carbón. En cambio, la extracción de crudo, que había

aumentado

12% en

1984, aumentó menos de 2%. (un y Cepal, 1987, p. 174)

Así, la economía extractiva en Colombia presentó una diversificación. Sin embargo, desde hace casi

dos

décadas se incrementó la extracción de petróleo, puesto que este mineral produce derivados que

cumplen

una

función en la cotidianidad. A su vez, el control de los territorios con reservas de petróleo

contribuye

al

establecimiento de relaciones de poder, y marcan un orden social, político y económico

territorial.

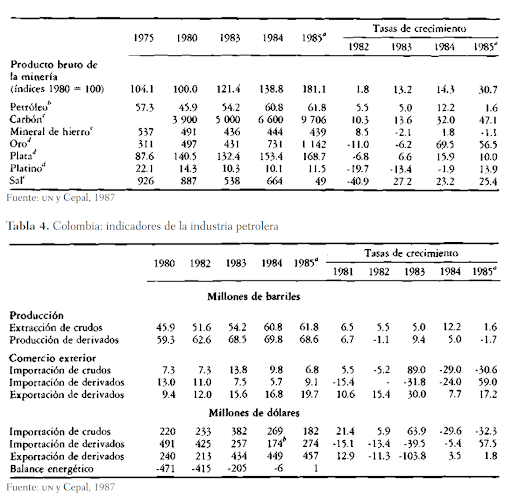

La anterior información está sintetizada en las tablas 1, 2, 3 y 4.

En suma, Colombia es un país estratégico para la economía mundial legal y subterránea en la medida

que

el

océano Pacífico y la región Pacífica son una ruta de comercialización tanto del narcotráfico como

del

contrabando y las mercancías legales. Adicionalmente, la diversidad agrícola y la riqueza en

recursos

minerales e hidrocarburos convierten al país en un pivote económico. Esto se afirma porque Colombia

históricamente ha presentado diferentes bonanzas que responden a los intereses económicos mundiales.

Así, en

un momento se presentó el auge del caucho, luego este fue cambiado por el carbón y ahora se

encuentra la

extracción masiva de petróleo. En síntesis, la minería, independientemente del material que se

extraiga,

es

una fuente que favorece el crecimiento económico nacional y dinamiza la economía

internacional.

Por otra parte, el escenario económico que será examinado en el siguiente apartado se construye como una variable que se pretende sumar a la explicación sobre el genocidio de la Unión Patriótica. Para ello se realizó una caracterización de los lugares en donde se presentan los mayores ataques a este grupo político y los principales elementos dinamizadores de la economía local.

Unión Patriótica en clave de Negri y Hardt

Nacimiento y Persecución a la Unión Patriótica

Durante este apartado se encuentra el contexto nacional en el que nació el partido político up y algunas

de las características de su agenda sociopolítica. Así mismo, se indican hechos que permiten definir

como genocidio lo sucedido a los simpatizantes, militantes e integrantes de la up. Después de esta

contextualización se establecen conexiones entre la situación de la up y algunos elementos teóricos

propuestos por Antonio Negri y Michael Hardt.

Para comenzar a dilucidar el genocidio de la up, es importante precisar fechas históricas, empezando con

la presidencia del mandatario conservador Belisario Betancur en 1982, quien posibilitó encontrar el

camino hacia la reconciliación y el cese de hostilidades con grupos guerrilleros como la Fuerza

Alternativa Revolucionara de Colombia, Ejercito del Pueblo (en adelante farc-ep), el Ejército de

Liberación Nacional (eln) y el Ejército Popular de Liberación (epl) tras dieciocho años de

enfrentamientos.

Durante su mandato fue aprobada la ley de amnistía por parte del Gobierno en 1982, que fue considerada

el primer logro para generar una transición hacia una apertura política, entre cuyos puntos de

reconciliación se encontraban “la desmilitarización de zonas campesinas y el desmonte de los grupos

paramilitares en especial de Muerte a Secuestradores (mas) que perpetuaba los peores crímenes en vastas

zonas agrarias con la anuencia de los militares” (Romero, 2011, p. 149).

Adicionalmente, algunos

[…] temas cruciales de la apertura democrática se relacionaban también con la elección popular de

alcaldes y gobernadores, la eliminación de las talanqueras que quedaban del sistema bipartidista, la

devolución de sus facultades a la rama legislativa arrebatadas por el Ejecutivo a través de decretos

presidenciales, el acceso amplio de los sectores de oposición a la televisión, la modernización del

sistema electoral, la plenitud de las libertades públicas y el respeto por la organización de los

trabajadores, profundas reformas sociales y garantías de no volver a legislar a través del Estado de

sitio. Este lo restableció de nuevo el presidente Betancur en abril de 1984 y sólo caería con la entrada

en vigencia de la Constitución del 91. (Romero, 2011, p. 150)

De esta manera, los temas cruciales para dar cabida a la apertura democrática apuntaban a un pronto

acuerdo de paz entre las farc-ep y el Estado, y asimismo a la negociación del conflicto armado interno.

Para ello, en 1984 el grupo insurgente y el Estado colombiano firmaron “los Acuerdos de La Uribe” que

posibilitaron el compromiso de cese al fuego y, por ende, las condiciones para que el grupo subversivo

pudiera “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” (Corporación Reiniciar,

2006, p.3). Así pues, surge la Unión Patriótica como resultado de los primeros acuerdos y también como

mecanismo para que los excombatientes de las farc-ep ingresaran a la vida política del país.

Al ser un movimiento político, la up serviría para impulsar las transformaciones sociales, económicas y

políticas para la consolidación de la paz. Sumado a esto, permitiría que algunos representantes del

grupo armado participaran como activistas y dirigentes en conjunto con partidos como el Partido

Comunista Colombiano (pcc) y otros que conformaron la up. A partir de lo anterior, el movimiento

político comienza a darse a conocer públicamente mediante actividades de organización y sensibilización,

dando paso al lanzamiento oficial de su plataforma y, por ende, al Primer Congreso Nacional de la up en

noviembre de 1985:

La up recibe entonces el amplio respaldo del Partido Comunista Colombiano y de algunas vertientes

democráticas de los partidos tradicionales. Adhieren también sindicatos, grupos estudiantiles, artistas

e intelectuales, organizaciones cívicas, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otras

organizaciones populares, así como los guerrilleros de las farc que se incorporaban a la vida civil.

(Corporación Reiniciar, 2006, p, 4)

Su constitución plural como movimiento, su acogida en diversos sectores de la sociedad colombiana y el

compromiso político del Estado de garantizar los derechos políticos de los integrantes y, por ende,

cumplir los acuerdos que permitieran realizar las reformas democráticas para el ejercicio de las

libertades civiles generaron inconformidades en algunos sectores de la sociedad, lo que condujo a que la

up fuera sometida a hostigamientos y atentados, presentándose desde 1984 “los primeros asesinatos y

desapariciones forzadas” (Cepeda, 2006).

Es claro que los agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares fueron figuras centrales en la

persecución sistemática contra la up, que se prolongó por más de veinte años y terminó con el exterminio

del movimiento político. Esta situación se produjo porque los organismos estatales no garantizaron su

protección debido a las acusaciones y posterior renuncia del presidente de la Comisión de Paz Otto

Morales Benítez, quien impedía el diálogo con la guerrilla acusando a la up de ser portavoces de la

insurgencia armada.

Esto conduce a mencionar rasgos que configuran la persecución sistemática, según lo expuesto por Iván

Cepeda4, ya que en las últimas décadas se han negado los homicidios y las desapariciones sistemáticas

hacia la up. Dentro de estos rasgos encontramos: 1) la intencionalidad de los criminales fue acabar con

el grupo político y expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes; 2) la perpetración del genocidio.

Notas:

4 Senador del partido político Polo Democrático Alternativo (pda).

cuestiona la democracia y la institucionalidad colombiana, ya que las modalidades de persecución

presentan tanto formas legales (disposiciones de carácter jurídico administrativo) como ilegales

(acciones paramilitares, etc.); 3) los graves hechos de persecución se llevaron a cabo durante un

periodo que abarca dos décadas y seis gobiernos de diferente filiación política, lo que demuestra que la

intencionalidad persecutoria ha perdurado en el tiempo y ha tenido unas consecuencias determinadas para

el grupo político (Cepeda, 2006).

Ante este escenario (la persecución y la desaparición de integrantes, militantes y simpatizantes de la

up), se empieza a configurar el debilitamiento del partido político en todos sus niveles. Dicho proceso

se clasificó en tres periodos de tiempo: en primer lugar, se encuentra el periodo que comprende desde

1984 hasta 1992; el segundo momento abarca desde 1992 hasta el 2002; y el último periodo de tiempo va

desde el 2002 hasta el 2018.

Así pues, de 1984 a 1992 se presenta el mayor índice de genocidios, según el informe oficial elaborado

por el defensor del pueblo de la época, quien registró 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y

desapariciones forzadas (Cepeda, 2006). Lo anterior se generó por la persecución intensiva de grupos

paramilitares y fracciones estatales bajo influencia de sectores ganaderos y empresariales, y grupos de

los partidos liberales y conservadores que temían que las alcaldías escaparan de su control debido a la

descentralización política que permitía la elección popular de alcaldes.

Esto conllevo a que en los años electorales comprendidos entre 1986 y 1988, “se registraron hechos de

criminalidad generalizada en las zonas de influencia de la up”(Cepeda, 2006, p. 106) y luego en los años

de posesión de los elegidos:

“Esa violencia se hizo sentir especialmente en aquellos municipios y ciudades donde el grupo político

obtuvo poder local y comenzó a desarrollar programas de gobierno que incluían la construcción de obras

públicas, hospitales y escuelas” (Cepeda, 2006, p. 106).

A partir de esto, los líderes de la up denunciaron planes de exterminio elaborados por las fuerzas

militares. Entre esas denuncias se conoce el “Plan Esmeralda” (1988) que consistía en eliminar la

influencia política de la up y el Partido Comunista en departamentos del Meta y Caquetá. También

denunciaron “La Operación Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986), que tenían como propósito

“asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas”(Cepeda, 2006, p.

107).

Entre las víctimas del genocidio, durante este primer periodo de tiempo, se encuentran sindicatos,

miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o simpatizantes. Así mismo se

ubican. los magnicidios de dos candidatos presidenciales de la up, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo

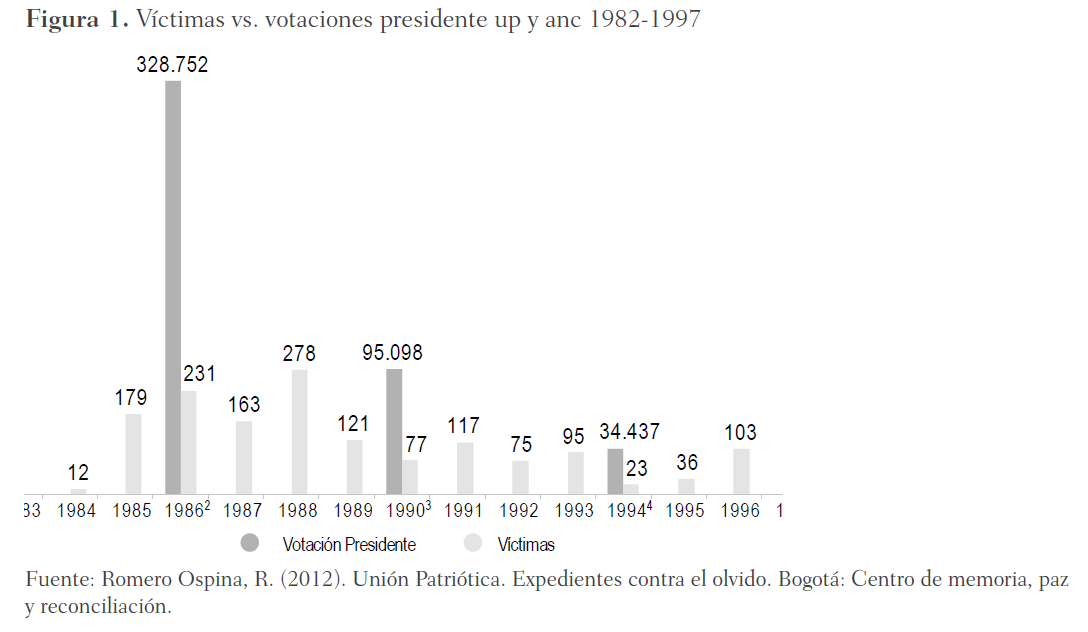

Jaramillo Ossa (1990) (figura 1).

Ahora bien, es importante señalar que, mientras se desarrollaba la persecución a este

partido político, se adoptó en 1991 la nueva Constitución Política. Teniendo en cuenta esto, el segundo

periodo de persecución contra la up (1992-2002) se enmarca dentro de un proceso de políticas

neoliberales de

“apertura económica” que se caracterizó por la reducción del Estado y la privatización de las empresas

públicas. Ante este panorama de neoliberalización de la economía y reducción de las funciones del

Estado,

los parlamentarios de la up “propusieron proyectos de ley tendientes a ampliar las funciones sociales y

la

cobertura del Estado en campos como la educación, la salud, el trabajo y la cultura” (Cepeda, 2006, p.

108).

Estos proyectos de ley y las denuncias en contra de la operación “Plan Golpe de Gracia”, que fue

elaborada

por altos mandos militares, produjeron que paramilitares y suboficiales del ejército asesinaran a Manuel

Cepeda Vargas, quien era el único parlamentario de la up que quedaba en el Congreso de la República

(Cepeda,

2006).

Durante este periodo de tiempo (1992-2002) los grupos paramilitares se posicionan bajo nuevas formas de

legalidad, entre las cuales se destaca el porte de armas, situación que tuvo efectos en los militantes y

simpatizantes de la up pues fueron asesinados por el Ejército Nacional bajo el “Plan Retorno” (1993).

Este

espectro alimentó la legitimidad del genocidio por parte de funcionarios estatales y demás sectores de

la

sociedad que arremetieron contra la up, banalizando las denuncias sobre amenazas hacia los integrantes

del

partido político. Como parte final de la persecución y el asesinato a integrantes, militantes y

simpatizantes de la up en el 2002 se dio el “golpe de gracia”, pues el Consejo Nacional electoral le

retiró

el estatuto legal para el funcionamiento del partido (Cepeda, 2006).

Finalmente, entre el 2002 y el 2018, y en especial bajo el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez,

fue

la fase de exterminio de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, puesto que durante este

periodo:

Según la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el gobierno del presidente

Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista

Colombiano, otros 38 han sido desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales. (Cepeda,

2006, p.

109)

Condiciones económicas territoriales y asesinatos de la up

En relación con la contextualización anterior, es importante precisar que, durante el genocidio de la up,

hubo departamentos en los que el índice de persecuciones, asesinatos y desapariciones forzadas fueron

mayores en comparación a otros departamentos. Dicha situación se produjo debido a su posición

estratégica y al poder que configura el control de dichos territorios. Estos pivotes geográficos no solo

se encuentran a nivel internacional, sino también al interior de la misma nación, la cual tiene lugares

estratégicos que sirven como medios de producción para tener dominio y poder frente al territorio

nacional.

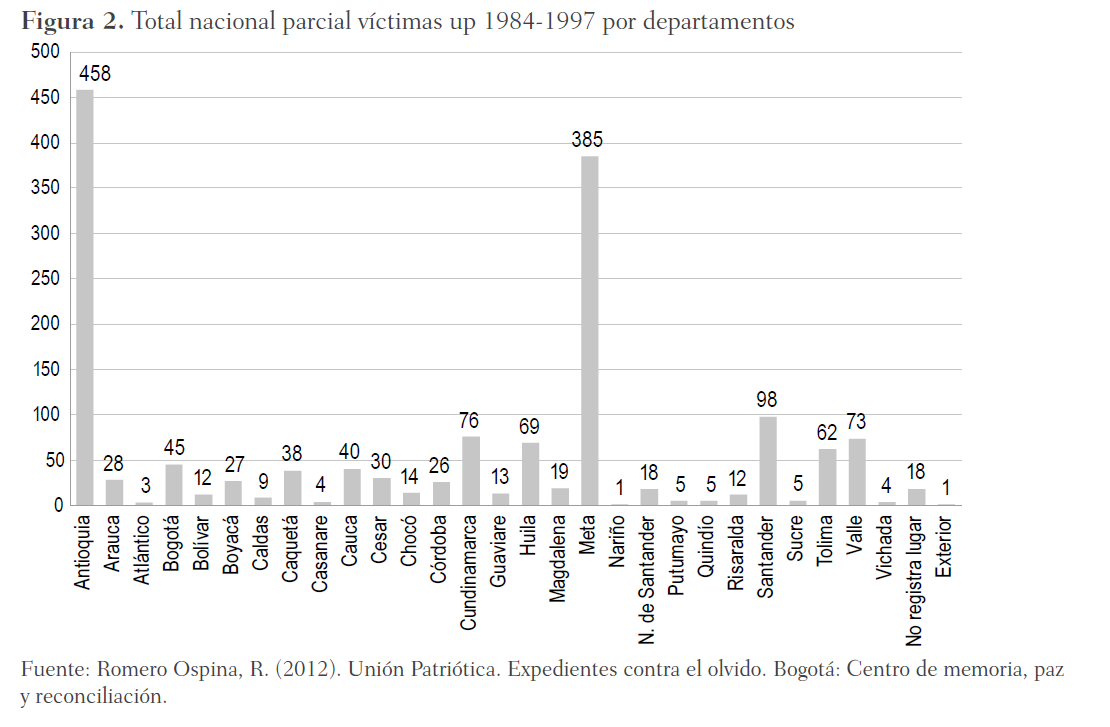

Teniendo en cuenta la figura 2, es evidente que las mayores víctimas del genocidio se

encuentran en departamentos como Antioquia y el Meta. En estos territorios hubo mayor apoyo en las

votaciones hacia la up, por lo cual se convirtió en la primera fuerza. De esta manera, Antioquia es un

pivote geográfico, específicamente el Urabá antioqueño, debido a su rica región bananera, a su corredor

estratégico tanto para el tráfico de drogas y armas como para el desarrollo de un megaproyecto de palma

en

la zona del Chocó por parte de Vicente Castaño (Verdad abierta, 2016)

Sumado a lo anterior, la penetración del capital del narcotráfico en la región de Urabá y la llegada de

los

grupos paramilitares terminaron creando una alianza para el exterminio. De acuerdo al fallo, durante

1983 y

1984, Fidel y Carlos Castaño iniciaron la compra de grandes extensiones de tierra en Córdoba y Urabá, en

un

proceso de expansión y desarrollo de la capacidad ofensiva para combatir a la guerrilla, cuidar la

propiedad

de empresas y ganaderos, garantizar el negocio del narcotráfico, y atentar contra militantes, dirigentes

y

simpatizantes de organizaciones de izquierda. (Verdad abierta, 2016)

Por otro lado, el Meta se convirtió en un pivote económico por centrar su economía en la producción

petrolera, lo cual produjo tres cosas: la primera fue consolidar su presencia como mayor productor de

crudo

del país; la segunda relaciona al petróleo como fuente económica de multinacionales y de grupos armados

ilegales, entre estos los paramilitares; y, por último, la petrolización de la economía del Meta

permitió

que este departamento aportara cantidades importantes de regalías a la economía nacional.

En síntesis, estos factores, la posibilidad de elección popular de alcaldes y las condiciones económicas

de

los territorios contribuyeron a la intensificación de la violencia en donde la up obtuvo poder local.

Ese

poder se alcanzó por el desarrollo de programas de gobierno que incluían la construcción de obras

públicas.

Adicionalmente, los grupos políticos dominantes en los territorios donde la up fue primera fuerza

política

sintieron temor de ver reducido su control sobre los medios de producción ya expuestos. Por todo ello,

Los homicidios llevados a cabo en los municipios perseguían no sólo erradicar la competencia electoral

que

representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los

problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos

en

el ámbito local. (Cepeda, 2006, p. 107)

Relación entre el genocidio de la up y elementos teóricos de Negri y Hart

En el transcurso de este apartado se establecen conexiones entre tres elementos teóricos propuestos por

Hardt y Negri en su libro Multitud (2004) y lo sucedido a la up. En este sentido, en primer lugar, se

indica la distinción amigo/enemigo, seguida del estado de excepción y, por último, se señala el concepto

de biopoder.

Con base en el orden anterior, es adecuado señalar que la distinción amigo/enemigo en el caso del

genocidio de la up se presentó desde el origen de este partido político. Se inició la creación de

discursos de rechazo hacia el partido; el de mayor trascendencia fue definir a este naciente partido

como un enemigo en razón de su origen y creer que era una fuerza política relacionada con la guerrilla

de las farc-ep. Un ejemplo claro de esta situación se presentó cuando alias HH, un reconocido jefe

paramilitar y que colaboró en el sometimiento de la up declaró que: “Para nosotros la up fue creado por

las farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer

a algo relacionado con lo subversivo, los matamos” (Verdad abierta, 2016).

Esta construcción de la realidad sobre la up fue uno de los elementos que ocasionó el asesinato y las

desapariciones de sus simpatizantes, integrantes o militantes. De igual manera, este planteamiento

provocó que el Estado de alguna u otra manera otorgara cierto grado de legitimidad a dichas acciones que

eran desarrolladas por las fuerzas militares y los paramilitares. Es de anotar que estas acciones

pretendían funcionar como mecanismo restaurador de la democracia y demostrar la necesidad de seguridad

ante el nuevo partido político.

Retomando el imaginario construido sobre la up y su supuesta filiación con la guerrilla de las farc-ep,

se puede inferir que, a pesar de ser actores diferentes, fueron equiparados bajo el concepto de

subversivos, por lo cual “plantear que el enemigo es el mal confiere un carácter absoluto a ese enemigo

y a la lucha contra él y la saca del terreno de la política, puesto que el mal es enemigo de toda la

humanidad” (Hardt y Negri, 2004, p. 37). En conclusión, el genocidio de la up corresponde más a una

realidad construida sobre su origen y en menor medida sobre su agenda política, lo cual permite poner

sobre la mesa el tema de saber si el Estado eliminó todo carácter político sobre la up.

Por su parte, para comprender el estado de excepción es preciso manifestar que el Estado colombiano se

ha construido y configurado de forma permanente y generalizada bajo un estado de guerra y corrupción

como norma y principio organizador de la vida social, económica y política, y, a su vez, la guerra y la

corrupción han sido la excepción frente a la ley. A la luz de esta premisa podemos comprender el

genocidio de la up en tanto que los asesinatos, las masacres, los hostigamientos y las desapariciones

forzadas se cometieron en contra de los artículos 35, 186 y 197 de la Declaración de los Derechos

Humanos, y en contravía del artículo 197 de la Constitución Política de Colombia de 1886.

Con base en lo anterior, encontramos que “estas nuevas formas de poder y control actúan en contradicción

cada vez más flagrante con la nueva composición social de la población y sirven únicamente para bloquear

las nuevas formas de productividad y la expresión de la ciudadanía” (Hardt y Negri, 2004, p. 39). Esto

queda reflejado con dichas acciones violentas que no permitieron la existencia de una apertura

democrática real y mucho menos las transformaciones sociales necesarias para el país y la consecuente

mejoría en condición de vida de los y las colombianas.

Para finalizar, el biopoder descrito por Negri y Hardt (2004) se manifiesta en “El poder soberano que

controla tales medios de destrucción es forma de bio-poder” (p. 40). En consecuencia, los paramilitares

y las instituciones estatales tenían el poder sobre la vida de los integrantes, simpatizantes y

militantes del movimiento político up.

La aniquilación sistemática e intencional del partido atribuyó de forma directa e indirecta a las

fuerzas militares y a los paramilitares un poder que dispone directamente de la muerte: “no solo la del

individuo o la del grupo, sino la de la propia humanidad y quizá de todos los seres vivos” (Hardt y

Negri, 2004, p. 40).

De esta manera, las elites políticas y económicas del país siempre que ven amenazados sus intereses

acuden al uso de la violencia física, psicológica y simbólica hacia la sociedad colombiana, de tal forma

que no dan cabida a la conformación de movimientos opositores. Por lo tanto, existe una limitación en la

construcción y el ejercicio de la democracia. Bajo esta línea, “Huntington sostenía que la democracia

debía ser atemperada por la autoridad, y debía evitarse que varios segmentos de la población tuvieran

una participación demasiado activa en la vida política o exigieran demasiado al Estado” (Hardt y Negri,

2004, p. 57).

En general, es claro que la guerra relacionada con el biopoder siempre ha estado vinculada dentro del

territorio a los cambios de los modos de producción económica, como es el caso de la extracción de

petróleo, y a la tenencia de la tierra para cultivar

NOTAS

5 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

6 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestarlas,

individual y colectivamente, en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto, y

la

observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye

el

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y

el de

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

7 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en

Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales,

previniendo y castigando los delitos.

productos que respondan a necesidades globales. Con esto se referencia el mantenimiento de las economías

subterráneas como el narcotráfico, que, debido a su ilegalidad, genera multitud de activos para aquellos

que presentan el control del territorio.

Políticas de memoria, evidencia de la aquiescencia del Estado colombiano frente al genocidio de la Unión Patriótica

Los ataques contra simpatizantes, militantes e integrantes de una fuerza política y democrática como la

up, que en su momento fue representativa de un sector amplio de la sociedad, fueron definidos como

genocidio, el cual implicó la participación de diferentes actores. Entre ellos se encuentran los grupos

paramilitares, las fuerzas militares, fuerzas oscuras de sectores políticos del Estado, y el silencio de

los medios de comunicación.

Por lo anterior, hubo una alteración y vulneración a los derechos fundamentales individuales y a los

derechos políticos, como la organización colectiva y política. Adicionalmente, ante la falta de

reconocimiento, la evidente invisibilización del genocidio, en cierta medida, y la visión desfavorable

construida sobre los hechos que rodearon el nacimiento del partido político, se hizo necesaria la

construcción de memoria histórica.

La memoria es necesaria en tanto permite producir diálogos, negociaciones o reconocimiento de las

víctimas, el victimario y, en general, la sociedad civil. En este sentido, la memoria es una herramienta

de las víctimas para buscar justicia, verdad, reparación integral y no repetición, permitiendo con ello

dignificar a las víctimas y posicionar su relato en un contexto de violencia que los ha silenciado y

violentado sus derechos humanos.

De esta manera, históricamente y hasta la actualidad las víctimas de la up, junto con otros actores que

buscan promover los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, han desarrollado acciones a nivel

internacional y nacional que tienen como objetivo construir memorias que, más allá de las búsquedas de

la reivindicación de los muertos de esos años de violencia, “reclaman la vida y los sueños que han

representado a la up. Los sueños de transformación y cambio para la construcción de una sociedad en paz

y, por, sobre todo, un país democrático que respete la diferencia” (Mora, 2016, p. 28).

A razón de lo anterior, se enumeran las distintas acciones —principalmente ligadas a procesos

institucionales y burocráticos— que se han realizado desde los años noventa hasta el 2018. Estas

acciones ponen en evidencia la ineficiencia y dilatación por parte del Estado y la flexibilidad en la

norma, que, junto con las intermediaciones por parte gobiernos y representantes políticos, han

construido un relato de deslegitimación del partido político y del genocidio del que fueron

objeto.

Estos hechos han llevado a una limitación en las acciones necesarias para alcanzar los mecanismos que

defiendan la vida, la paz y la democracia.

Dentro las acciones llevadas a cabo desde el Estado, es relevante indicar los reclamos y las quejas por

parte de los líderes del partido político y las víctimas que fueron desconocidas por el Estado

colombiano durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César

Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998). Los reclamos fueron encabezados por la Dirección

Nacional de la up, la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar —

Corporación Reiniciar— y la Comisión Colombiana de Juristas, quienes presentaron el caso del genocidio

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en 1993 y el del magnicidio del senador

Manuel Cepeda Vargas. La admisión del caso por parte de la cidh fue en 1997, atribuyendo la

responsabilidad de los asesinatos de los miles de militantes del partido político al Estado colombiano

debido a la tolerancia que se tuvo frente a este tipo de prácticas de eliminación y exterminio.

Posterior a esto se planteó que los peticionarios y el Estado colombiano llegaran a un acuerdo amistoso

en el que se exigía lo siguiente:

Dicha propuesta exhortaba al gobierno a que reconociera expresamente la responsabilidad estatal en el

genocidio contra la up, y separará del servicio activo a los funcionarios públicos que hubieran

participado en ese exterminio. La propuesta también insistía en la adopción de medidas genuinas para

investigar, juzgar y sancionar las violaciones, y la garantía de una reparación integral para las

víctimas y el grupo político. (Corporación Reiniciar, 2006, p.7)

Dicha propuesta tuvo respuesta solo hasta 1999 en la presidencia de Andrés Pastrana y participó la

Comisión Mixta con delegados del Estado y los representantes de las víctimas. Dicha Comisión culminó su

labor con logros importantes, entre estos, el compromiso del gobierno colombiano de instaurar un

programa de protección para las víctimas y los sobrevivientes de la up y el Partido Comunista

Colombiano, siendo este programa un requisito previo exigido por los peticionarios para abrir el proceso

de concertación. También elaboró una propuesta metodológica para la búsqueda de una solución amistosa

entre las partes.

Para el 2000 se suscribió el acuerdo “para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se

refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por

el reconocimiento de una reparación integral”. Sin embargo, para el 2001, con la puesta en marcha de las

distintas acciones acordadas con el Gobierno nacional, se empieza a evidenciar una dilatación del

proceso que se agudiza con el posicionamiento en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Dentro de estas dilataciones se presentaron dificultades para avanzar en las tareas del grupo de trabajo

delegado, como

[…] la falta de definición de un cronograma de actividades, con plazos y compromisos concretos; el

incumplimiento en la financiación de las gestiones acordadas; y la poca capacidad de gestión y decisión

de los funcionarios delegados por las instituciones estatales, particularmente, en el caso de la

Fiscalía y de la Vicepresidencia de la República. (Corporación Reiniciar, 2006, p. 9)

Este panorama dio lugar a la decisión de no continuar con el proceso, sumada a la reactivación de la

persecución contra la up y demás participantes por parte de este gobierno, lo que se intensifica con el

discurso de señalamiento contra el comunismo y las acusaciones al partido.

Ante la ya difícil situación por la dilatación en la ejecución de los acuerdos establecidos y los

discursos de señalamiento hacia el partido político up, se sumaron distintas políticas gubernamentales

que siguieron legitimando el accionar violento por parte de grupos paramilitares, las fuerzas militares

y la maquinaria tras los intereses políticos por la continuidad en el poder. Este accionar produjo un

detenimiento definitivo del proceso de conciliación con el Estado, lo que llevó a los peticionarios a

interpelar nuevamente ante la cidh a mediados del 2016, encontrándose a la espera de “una decisión de

fondo de esa instancia en la que reconozca las múltiples violaciones, y la responsabilidad estatal en su

comisión” (Corporación Reiniciar, 2006, p. 11).

Por otro lado, en el contexto nacional se encontró que no existen políticas de memoria sobre este

genocidio. No obstante, se reconoce que hay algunas iniciativas que no se consolidaron por la

confluencia de intereses y las coyunturas sociales, políticas y económicas del país, a lo cual se suma

la latente guerra del país que se intensificó a finales del siglo xx e inicios del xxi.

De otra parte, se evidencia que, a partir de la primera presidencia de Juan Manuel Santos en el 2012,

que se extendió hasta el 2018, se pretendió establecer una relación con las víctimas de la up —y con

otras víctimas del conflicto— en el marco tanto de la firma de los acuerdos pactados en La Habana como

del actual “posconflicto”.

Ahora bien, algunas de las iniciativas planteadas son:

Proyecto de Ley 131 del 2005 del Senado de la República

Dicho proyecto de ley tenía como objeto responder a las demandas interpuestas por la cidh y promover la reparación simbólica a las víctimas de la up a partir de actividades y alternativas que tenían como propósito garantizar la memoria y que fueron creadas entre los representantes del movimiento político y los representantes del Estado. A partir de esta se obtuvo la declaración del 11 de octubre (aniversario del asesinato de Jaime Pardo Leal) como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, y se dictaron otras medidas de reparación simbólica para las víctimas y sus familiares, algunas de continuidad como el Encuentro Nacional por la Dignidad de las Víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (celebrado anualmente). Otras acciones no llegaron a consolidarse debido a que no se continuó con la aprobación de la ley y al detenimiento del proceso por la falta de compromiso estatal, como las Cátedras Unión Patriótica —cuyo objetivo era la difusión pedagógica de la historia del movimiento político y las causas de su exterminio—, la creación de un monumento y la construcción de una iconografía urbana.

Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

Esta ley tiene como objeto establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en

beneficio de las víctimas. Esta categoría es definida según lo expuesto en el siguiente

artículo:

ARTÍCULO 3º. aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Con esta definición, y dentro de un marco de justicia transicional, se busca garantizar los principios

que reivindican los derechos humanos individuales y colectivos de restauración y goce de sus derechos de

quienes han sido vulnerados —se resalta el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no

repetición.

Creación de la Unidad de Víctimas de la up

Esta nace de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, institución cuyo origen

se da en el 2011 a partir de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca la atención y

reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley fue prorrogada por diez años más bajo

la Ley 2078 del 8 de enero del 2021 dictada por el presidente Iván Duque. De manera concreta, la Unidad

de Víctimas de la up es creada con el fin de que a partir de los esfuerzos interinstitucionales del

Gobierno nacional se fortalezca y garantice la reparación integral de las víctimas de la up, contando

con el apoyo de otras entidades.

De lo anterior se han obtenido avances respecto al reconocimiento político en distintos escenarios, como

el otorgamiento de la personería jurídica (2013) y la participación en elecciones. En relación con la

reparación integral y el fortalecimiento de la memoria, se encuentran apuestas de visibilización como

cuñas radiales, la creación de un documental sobre la up, y el apoyo a la expedición del Decreto 2096

del 11 de octubre del 2012, “Por el cual se unifica el Programa Especial de Protección Integral para

dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y se

dictan otras disposiciones”.

Finalmente, sobre esta unidad y la intención del Gobierno para alcanzar los objetivos, cabe resaltar que

se expresa la voluntad política del Estado ante la cidh, las víctimas y el movimiento político de llegar

a una solución amistosa del caso 11.227 sobre la Unión Patriótica, donde estos sean aportantes para la

democracia y la paz del país, reiterando además el compromiso de identificar a los responsables de los

crímenes que dieron lugar a la eliminación del partido.

Conclusión

Las características económicas de Colombia para 1985, junto con las propuestas de la ley de amnistía del

gobierno de Betancourt, permitieron identificar que el partido político de la up tenía una fuerza local

y nacional bastante importante que en cierta medida amenazaba los intereses de las clases políticas

dominantes locales, las cuales anclan su poder al control territorial, puesto que cuestionaron su

legitimidad, ocasionando el exterminio sistemático del partido político para mantener el statu

quo.

El nacimiento de la up y la construcción que otros actores hicieron sobre el partido político permitió

establecer la relación entre los elementos teóricos propuestos por Michael Hardt y Antonio Negri, en

particular sobre la distinción entre amigo/enemigo, pues durante ese periodo de tiempo se instaló un

relato que emparejaba al partido al ala política de las farc-ep, lo cual provocó temor en diferentes

actores de varias zonas del país. Adicionalmente, este emparejamiento eliminó la agenda política de la

up en tanto que sus propuestas ponían en entredicho la política tradicional e histórica colombiana.

Estos dos elementos lo que hicieron fue nutrir el imaginario de la up como un enemigo de la sociedad y,

por tanto, legitimar el genocidio.

Durante el rastreo sobre las políticas de memoria en el caso de la up, se identificó que durante veinte

años no se hicieron mayores esfuerzos por la reconstrucciónde memorias colectivas y relatos históricos

que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Sin embargo, durante el mandato

presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018) se evidenció el interés por integrar a la up a la

institucionalidad. Este accionar sería beneficioso en tanto los sobrevivientes del genocidio fueron

integrados en la categoría de víctimas y en la apertura democrática que se propuso en el acuerdo de La

Habana. Esto podría garantizar un avance para alcanzar la reparación integral de la up en la medida en

que la construcción de verdad histórica permita explicar el genocidio de este partido político, y, por

tanto, responda a las preguntas sobre qué pasó y quiénes son los implicados en la perpetuación de las

acciones de persecución y eliminación.

Por otra parte, es importante visibilizar procesos realizados fuera de la institucionalidad llevados a

cabo por organizaciones, colectivos y otras formas de agrupación, los cuales, en conjunto con los

sobrevivientes de la up, han realizado acciones pedagógicas, culturales, sociales y políticas que

pretenden reivindicar sus memorias y construir la historia. Con ello se destaca que la memoria es un

proceso de construcción mancomunada que recoge las experiencias personales, territoriales y

alternativas.

Referencias

Borja, W., Urrutia, M. I., Petro, G., López, A., Navas, G., y Zárate H. (19 de octubre de 2005). Proyecto

de Ley 131 de 2005. Por medio de la cual se declara el 11 de octubre como el día nacional por la

dignidad de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, y se dictan otras medidas de

reparación simbólica para las víctimas y sus familiares.

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2002-2006/2005-2006/article/132-por-medio-de-la-cual-se-declara-el-11-de-octubre-como-el-dia-nacional-por-la-dignidad-de-las-victimas-del-genocidio-contra-la-union-patriotica-y-se-dictan-otras-medidas-de-reparacion-simbolica-para-las-victimas-y-sus-familiares.

Cepeda Castro, I. (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. Revista Cetil,

1(2), 101-112.

Congreso de Colombia. (10 de junio de 2011). Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. [Ley

448 de 2011]. DO: 48.096

Congreso de Colombia (8 de enero de 2021). Por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y los

Decretos-ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia.

[Ley 2878 del 2021]. DO: 51.551.

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar. (2006). Tejiendo La Memoria

de Una Esperanza: Unión Patriótica. Obtenido de

https://corporacionreiniciar.org/2006/12/31/tejiendo-la-memoria-de-una-esperanza-union-patriotica/

Díaz, A. M., y Sánchez, F. (marzo de 2004). Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en

Colombia. Repositorio de los Andes, 1-78. Obtenido de

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/7865/dcede2004-18.pdf

Hardt, M. y Negri, A. (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio. Debate. Mora

Hernández, Y. (2016). La Unión Patriótica: memorias para la paz y la democracia. Panorama, 10(18),

27-38.

Naciones Unidas (un) y Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1987). Estudio

económico de América Latina y el Caribe. un/CEPAL.

Presidencia de la República de Colombia. (11 de octubre de 2012). Decreto 2096 de 2012. Por el cual se

unifica el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la

Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y se dictan otras disposiciones. DO 48.580.

Romero Ospina, R. (2012). Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido. Bogotá: Centro de memoria, paz

y reconciliación. Obtenido de

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/UP-Expedientes-contra-el-olvido.pdf

Verdad Abierta. (15 de septiembre de 2016). Exterminio de la UP fue un genocidio político. Obtenido de

Verdad Abierta: https://verdadabierta.com/exterminio-de-la-up-si-fue-un-genocidio-politico/